設立趣意

当法人の前身は,JCI(日本コンクリート工学協会)中部支部技術評価・支援機構であります. 平成13年,JCI中部支部技術評価・支援機構の設立趣意書において,我々はその設立意義を強調しましたが, それは現時点において強調されることはあっても,減じることはあり得ないと考えます.前趣意書の主たる点を踏まえて, 現時点での有限責任中間法人「社会基盤技術評価支援機構・中部」設立趣意を述べます.

我が国の社会資本整備は,明治以降の近代化,そして第二次世界大戦後の国土復興と その後のめざましい経済発展に寄与してきました.そしてその構築は行政が中心となって担ってきました.

しかし,ここにきて様々な理由から,整備の内容の見直しを指摘される事業が現出してくるようになり, 行政の対応も随分と変化してきております.これは,社会資本を享受してきた側と提供する側との関係, 行政と企業との関係,あるいは企業と住民との関係が変質してきており,情報のより一層の双方向化・ 判断基準情報の共有化・平準化等によって関係者間の合意形成の新たな形がもたらされつつある為と考えられます. また,これは,社会資本を提供する側が,困難な説明責任をあらゆる場合に求められることをも示唆しております.

この様な事態に,社会資本を提供する側,享受する側を含めた関係者間にスムースな合意を促進する方策として, 第三者技術評価の活用があると思われます.第三者技術評価が厳正に中立な立場で行われ, 対立する関係者の双方から信頼が得られるとするなら,その様な機関の存在は社会的に大変有意義であると考えられます.

一方,もう一つの大きな社会的流れとして「地方の時代」への変革があります. 我が国全体を経済復興という一つの大目標に向けたことによって,戦後の荒廃を復興し,今や我が国は世界の経済大国, 熟成国と言われるまでに成長を遂げました.全体成長を遂げた後の社会のニーズは,各々の個性を重視した, 地方に合ったソフト,ハード両面を伴った社会資本の整備にあると言えましょう.地方にあって「地方の時代」を実現するには, 人的,技術的両面での充実を図らねばなりません.また,これを支援するシステムに対するニーズも高まってくるものと考えられます.

「社会基盤技術評価支援機構・中部」は,この様な社会的ニーズに寄与するための,第三者技術評価機関 そして技術支援を目的として設立された組織です.ここで扱うテーマは,官民を問わぬ土木および建築の分野とし, 学術的および技術的側面からの評価および支援とします.

評価および支援は,学会の有識者と産業界経験者によって構成されたメンバーによって行われ, 一つの方向に偏らない中立的立場からの考察によって行われます. なお,依頼者からの要請によっては,秘密の保持も必要と考えています.

本機構の理事会は広い視野から機構が運営されるように,学会連合的に,JCI,地盤工学会,等の代表者, ならびに大学関係者,官庁関係,民間からの出身者によって構成される予定ですが,その出身母体の立場が評価の公正さに 影響を及ぼすことは一切ありません.定款にあるように,第三者評価委員会の理事会からの独立性を極力制度的に保つように保証しております.

本機構の前身は,JCI中部支部技術評価・支援機構でありましたが,平成17年7月に独立し有限責任中間法人として 独自の法人組織となり,同時に活動の範囲が解かれてより広く社会基盤技術一般について,取り扱えるようになりました. また,学会連合としても独自に公共の概念,公益事業の概念を考究し変化するこれらの概念と, それに即応する社会システムのあり方を追求して行きたいと考えております.

本機構は,利潤追求を目的とせず,行政および産業界に対し純然たる技術的側面からの評価および支援を 目的とする組織であり,必ずやこの面からの社会貢献をなし得ることを確信し, 各方面からの多大なるご支援ご鞭撻を切望いたすものであります.

平成17年7月8日

有限責任中間法人 社会基盤技術評価支援機構・中部

代表理事 吉田 彌智

活動の目的

本機構は,公共,公益とは何かを考える学会であるとともに,その実践活動として,土木および建築分野における官民を問わない技術的諸問題について,第三者としての立場からの技術評価および技術支援を,利潤を追求することなく行い,社会に貢献することを目的としています.

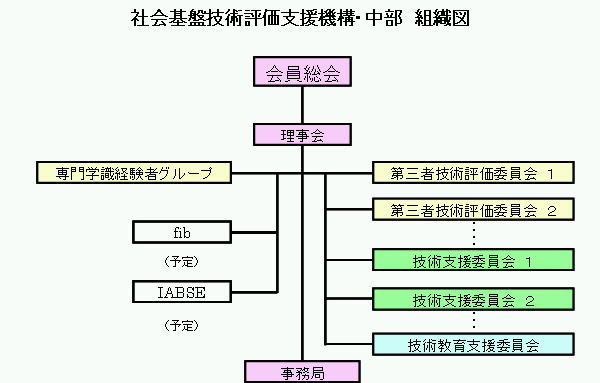

組織

本組織は,土木および建築分野における中部地区を中心とした現役・OB大学教員,官公庁,公社公団,民間企業OBの学識経験者・エキスパートからなる会員総会(社員総会)のもと,以下のように構成されています.

- ①理事会

10名以内を構成メンバーとし,本機構の全権と全責任を持ちます.代表理事は理事会を統括し,本会は他に専務理事,および理事をもって構成されます. - ②専門学識経験者グループ

学識経験者およびエキスパートが構成メンバーであり,理事会の指名により,随時構成される各種委員会に参画します. - ③委員会

委員会は,理事会により随時構成される組織であり,委託されたテーマごとに技術評価又は技術支援に関する検討作業を実施し,その結論を理事会に答申します. - ④事務局

委託事務,経理事務および理事会の指示によって各種委員会の構成手続きを行います. - ⑤国際組織との連携

国際コンクリート連合(fib)および国際橋梁構造学会(IABSE)との連携を図り,諸問題に取り組んでゆきます.

役員名簿

代表理事

理事長 田辺 忠顕 (名古屋大学名誉教授)

副理事長 梅原 秀哲 (名古屋工業大学名誉教授)

専務理事 内田 裕市 (岐阜大学名誉教授)

理事

國枝 稔 (岐阜大学教授)

小林 孝一 (日本コンクリート工学会中部支部長,岐阜大学教授)

鈴木 温 (名城大学教授)

中嶋 清実 (豊田高専名誉教授)

中村 光 (名古屋大学教授)

宮本 和明 (東北大学名誉教授)

監事

三浦 泰人 (名古屋大学准教授)

顧問

澤田 義博 (名古屋大学名誉教授)

濱田 禎 (国土交通省中部地方整備局企画部長)

山本 卓也 (愛知県建設局技監)

森下 恭光 (名古屋市緑政土木局担当部長)

六郷 恵哲 (岐阜大学名誉教授)

学識経験者グループ(コアメンバー)

計画

松井 寛 |

名古屋工業大学名誉教授(土木計画,交通計画) |

宮本 和明 |

東北大学名誉教授(土木計画,交通計画) |

鈴木 温 |

名城大学教授 (土木計画,交通計画) |

下島 正 |

弁護士 |

コンクリート構造

小柳 洽 |

岐阜大学名誉教授 |

角 徹三 |

豊橋技術科学大学名誉教授(鉄筋コンクリート構造) |

田辺 忠顕 |

名古屋大学名誉教授(構造解析,コンクリート構造,耐震設計) |

平澤 征夫 |

中部大学名誉教授 |

梅原 秀哲 |

名古屋工業大学名誉教授 |

畑中 重光 |

三重大学名誉教授 |

市之瀬 敏勝 |

名古屋工業大学名誉教授 |

山田 和夫 |

愛知工業大学教授(鉄筋コンクリート構造,建設材料) |

内田 裕市 |

岐阜大学名誉教授(コンクリート構造,破壊力学,構造解析) |

中村 光 |

名古屋大学大学院教授(構造解析,コンクリート構造) |

石川 靖晃 |

名城大学教授(コンクリート構造、土木材料) |

伊藤 睦 |

中部大学教授(コンクリート構造、土木材料) |

上田 尚史 |

関西大学教授(コンクリート構造、土木材料) |

耐震・地盤振動

櫛田 裕 |

神戸芸術工科大学教授 |

澤田 義博 |

地震予知総合研究振興会 名古屋大学名誉教授(地震学・地盤振動,振動障害) |

福和 伸夫 |

名古屋大学名誉教授 |

杉山 俊幸 |

山梨大学名誉教授 |

岩楯 敞広 |

首都大学東京名誉教授 |

鋼構造

宇佐美 勉 |

名城大学教授 名古屋大学名誉教授(鋼構造,耐震工学) |

山田健太郎 |

名古屋大学名誉教授 |

舘石 和雄 |

名古屋大学大学院教授(鋼構造学,維持管理学) |

環境・エネルギー

中村 良夫 |

東京工業大学名誉教授(景観設計) |

佐々木 葉 |

早稲田大学教授 |

山下 恭雄 |

信州大学名誉教授 |

材料・施工

松本 清人 |

元ピーエス三菱名古屋支店長 |

月岡 存 |

三重大学教授(コンクリート材料,農業土木材料,施工) |

森野 奎二 |

愛知工業大学名誉教授 |

不破 昭 |

元愛知工業大学教授 |

小野 博宣 |

中部大学名誉教授 |

大井 孝和 |

愛知工業大学名誉教授 |

六郷 恵哲 |

岐阜大学名誉教授 |

金子 林爾 |

名城大学名誉教授 |

中嶋 清実 |

豊田工業高等専門学校名誉教授 |

小池 狹千朗 |

愛知工業大学名誉教授 |

太田 福男 |

大同工業大学名誉教授 |

土質・地盤構造

浅岡 顕 |

名古屋大学名誉教授 |

|

八島 厚 |

岐阜大学名誉教授 |

|

中野 正樹 |

名古屋大学大学院教授 |

|

張 鋒 |

名古屋工業大学名誉教授 |

|

中井 照夫 |

名古屋工業大学名誉教授 |

|

河川水理・海岸水理

辻本 哲郎 |

名古屋大学名誉教授 |

水谷 法美 |

名古屋大学大学院教授(海岸水理) |

沿革

| 平成12年5月 | 日本コンクリート工学協会中部地区技術支援・技術評価機構の設立 (吉田弥智理事長・田辺忠顕専務理事) |

| 平成17年5月 | 日本コンクリート工学協会から独立 有限責任中間法人社会基盤技術評価支援機構・中部の設立 (吉田弥智理事長・田辺忠顕専務理事) |

| 平成19年5月 | 吉田弥智理事長死去に伴い、澤田義博理事長の就任 |

| 平成21年5月 | 一般社団法人社会基盤技術評価支援機構・中部の設立 (澤田義博理事長・田辺忠顕専務理事) |

| 平成28年5月 | 澤田義博理事長の辞任に伴い、松井寛理事長の就任 一般社団法人社会基盤技術評価支援機構・中部 (松井寛理事長・田辺忠顕専務理事) |

| 令和2年5月 | 松井寛理事長の辞任に伴い、田辺忠顕理事長の就任 田辺忠顕専務理事の理事長就任に伴い、 梅原秀哲理事の専務理事就任 一般社団法人社会基盤技術評価支援機構・中部 (田辺忠顕理事長・梅原秀哲専務理事) |

| 現在に至る | |

(この他 支援技術者は多数)

定款

第1章 総則

(名称)

第1条

本法人は、一般社団法人社会基盤技術評価支援機構・中部と称する。なお、英文としてChubu Institute for Infra-technology Evaluation and Supportと表記する。

(事務所)

第2条

本法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。

第2章 目的

(目的)

第3条

本法人は、土木及び建築分野における官民を問わない技術的諸問題について、第三者としての立場からの技術評価及び技術支援を、利潤を追求することなく行い、社会に貢献することを目的とする。この目的に資するため、次の事業を行う。

- (1) 社会基盤技術に係る諸問題の学術的分析ならびに評価

- (2) 社会基盤技術に係る課題解決への学術的支援

- (3) 学術集会,講演会,講習会の開催

- (4) 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業

第4条

本法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、事務所の掲示板に掲示する。

第3章 基金

(基金の総額)

第5条

本法人の基金(代替基金を含む。)の総額は金300万円とする。

(基金の拠出者の権利に関する規定)

第6条

拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。

(基金の返還の手続き)

第7条

基金は、基金の拠出者に返還する基金の総額について定時社員総会における議決を経た後、理事が決定したところに従って返還する。

第4章 社員

(入社)

第8条

本法人は、社会基盤技術の学識経験者(以下専門学識経験者という)により構成される。本法人の社員になるには、理事1名の推薦のもとに、理事会の承認を得るものとする。

(退社)

第9条

社員で退社しようとする者は、その旨を文書でもって1ヶ月以前に本法人の事務局まで届け出なければならない。

(除名)

第10条

本法人の社員が、本法人の名誉を毀損し、または本法人の目的に反するような行為をしたとき、または社員としての義務に違反したときは、社員総会の議決により除名することができる。

(社員名簿)

第11条

本法人は、社員の氏名または名称および住所を記載した名簿を作成する。

第5章 社員総会

(社員総会)

第12条

社員総会は、定時社員総会および臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎年4月~6月以内にこれを開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催するものとする。

第13条

社員総会は、理事の過半数でその招集を決定し、理事長がこれを招集する。

2. 招集はその開催の少なくとも1週間前に議題を示して、社員総会を構成する全社員に通知しなければならない。

3. 社員総会の議長は、理事長(代表理事)とする。理事長が欠けた場合には、他の代表理事とする。

第14条

社員総会は、年次活動報告、決算報告、次年度活動計画、次年度予算計画などを議決するほか、理事会の定める事項を議決する。

(議決)

第15条

社員は、1人1議決権を有する。

2. 社員総会は、総社員の過半数の出席により成立し、その議決は、出席した社員の過半数によって成立する。ただし、前もって通知された議題につき委任状により代理人(社員に限るものとする)を出席させた者は、当該議題について出席したものとみなす。

(議事録)

第16条

社員総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない.

- (1) 日時及び場所

- (2) 社員総数、出席者数(前条2項ただし書きによる場合は、その旨を付記すること。)

- (3) 審議事項

- (4) 議事の経過の概要及び議決の結果

第6章 理事,監事

(員数)

第17条

本法人に理事は7名以上10名以内、監事1名を置く。

(資格)

第18条

本法人の理事、および監事は、本法人の社員の中から社員総会で選任する。ただし、必要があるときは、社員以外から選任することを妨げない。

第19条

理事のうち、3人を代表理事(以下理事長、副理事長、専務理事と呼ぶ。)とする。

2.理事長、副理事長及び専務理事は、理事会において、理事の中から選定する。

第20条

理事長、副理事長ならびに専務理事は、本法人を代表し、その業務を総理する。

2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

3. 専務理事は、理事長、副理事長を補佐し、理事長、副理事長に事故あるとき又は理事長、副理事長が欠けたときは、本法人を代表し、その職務を代行すると共に事務局を統括する。

4. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め、および理事会の議決に基づき、本法人の業務を執行する。

(任期等)

第21条

理事の任期は、選任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結時までとする。ただし、再任を妨げない。

2.監事の任期は、選任後4年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結時までとする。ただし、再任を妨げない。

3.任期満了前に退任した理事の補欠として、または増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任者の任期の残存期間と同一とする。

4.任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

第7章 理事会

(構成)

第22条

当法人には、理事会を設置する。

2.理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権能)

第23条

理事会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。

- (1) 社員総会に付議すべき事項

- (2) 社員総会の議決した事項の執行に関する事項

- (3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

- (4) その他社員総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開催)

第24条

理事会は、次の各号のーに該当する場合に開催する。

- (1) 理事長が必要と認めたとき。

- (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(議長)

第25条

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長が欠けた場合には、他の代表理事がこれに当たる。

(議決)

第26条

理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

2.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(第三者技術評価の議決)

第27条

第三者技術評価委員会扱いの議案に関しては、2段階決定方式を採用し、2段階目の第三者技術評価委員会の結論については、これを承認する。

2.やむを得ざる場合には、代理人出席を認め、当該理事は理事会に出席したものとみなす。

(議事録)

第28条

理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

- (1) 日時及び場所

- (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(代理人出席者にあっては、その旨を付記すること。)

- (3) 審議事項

- (4) 議事の経過の概要及び議決の結果

- (5) 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 委員会

(委員会の設置)

第29条

本法人の目的および事業を達成するため、必要に応じて以下の委員会を設置することが出来る。

- (1)第三者技術評価委員会

第三者技術評価委員会は、案件毎に本法人の認定した専門学識経験者(本法人の社員以外も含む)の中から選任された委員により構成され、案件の終了とともに解散する。 - (2) 技術支援委員会

技術支援委員会は、案件毎に本法人の認定した専門学識経験者(本法人の社員以外も含む)の中から選任された委員により構成され、案件の終了とともに解散する。尚委員には委託者側委員を加えることができる。 - (3) 技術教育支援委員会

技術教育支援委員会は案件毎に本法人の認定した専門学識経験者(本法人の社員以外も含む)の中から選任される。

2. 委員の選任

第三者技術評価委員会、技術支援委員会および技術教育支援委員会の委員は、理事会の推薦を受けて理事長が任命する。但し技術支援委員会、技術教育支援委員会の委託者側委員はこの限りにないものとする。

(倫理契約)

第30条

専門学識経験者は、第三者技術評価委員会の構成メンバーに就任するに際して本法人との間で理事長の定める倫理契約を結ぶことを原則とする。

第9章 顧問

(顧問)

第31条

本法人に顧問を置く。

2. 顧問は、本法人の目的達成に必要な事項について理事長の諮問に応じる。

3. 顧問は、学識経験者の中から理事長が、理事会の承認を経て委嘱する。

第10章 事務局

(事務局の任務)

第32条

事務局は、理事会の指示によって本法人の庶務、経理、各種委員会の構成手続き、運営、庶務などを行う。

第11章 計算

(事業年度)

第33条

本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

第12章 定款の変更

(定款の変更)

第34条

この定款は、社員総会における総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

第13章 附則

第35条

この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

第36条

この定款に規定のない事項は、全て一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。

以上

定款の第1回改定年月日 平成21年6月3日

定款の第2回改定年月日 平成23年4月22日

定款の第3回改定年月日 平成26年5月30日

定款の第4回改定年月日 平成28年5月20日

定款の第5回改定年月日 平成30年5月31日

定款の第6回改定年月日 令和3年5月28日